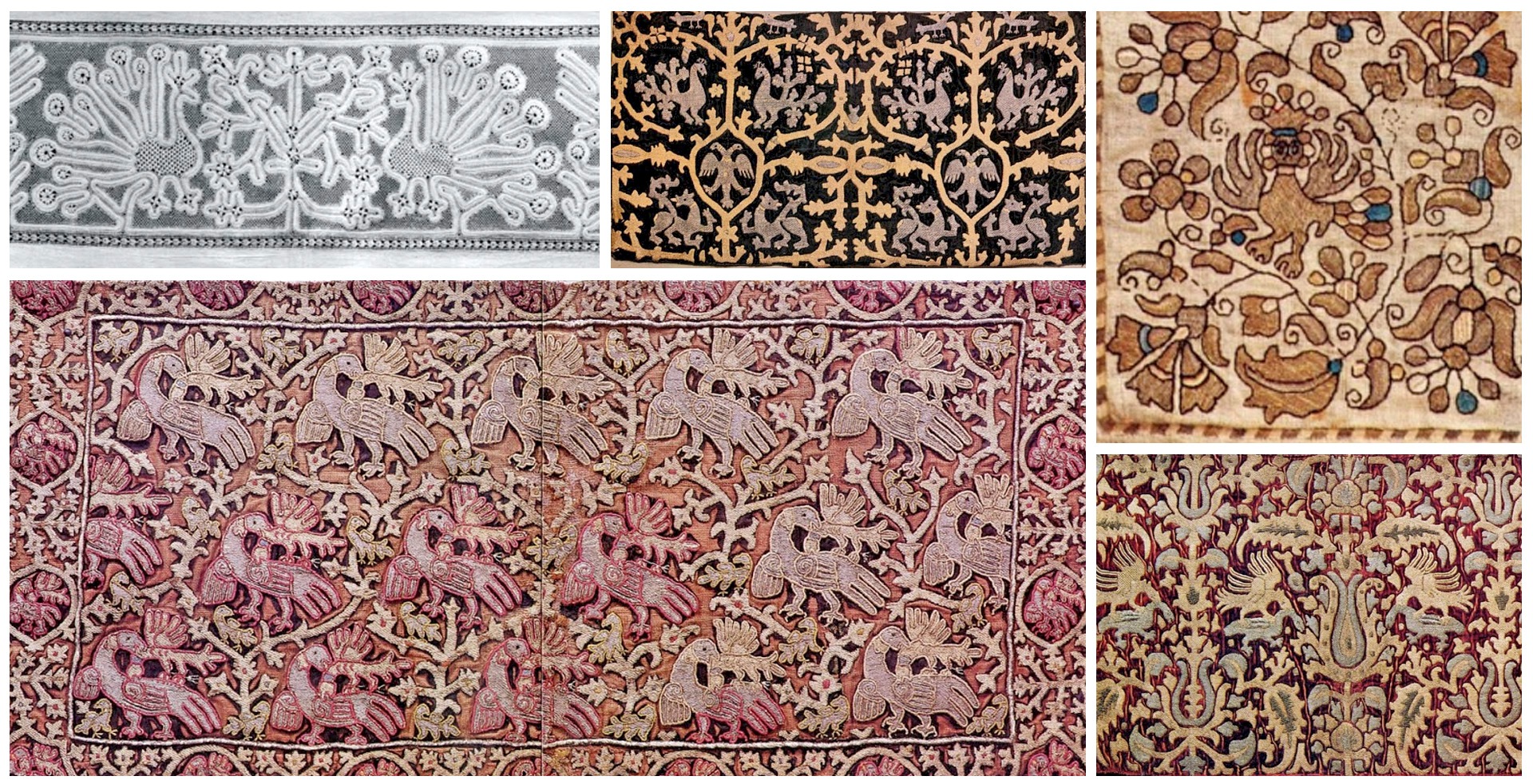

Самыми распространенными элементами в восточноевропейской вышивке вплоть до конца 19 века были образы птиц. Расскажем об особенностях использования образов птиц в восточноевропейской вышивке и их символике.

Образы птиц в славянской вышивке

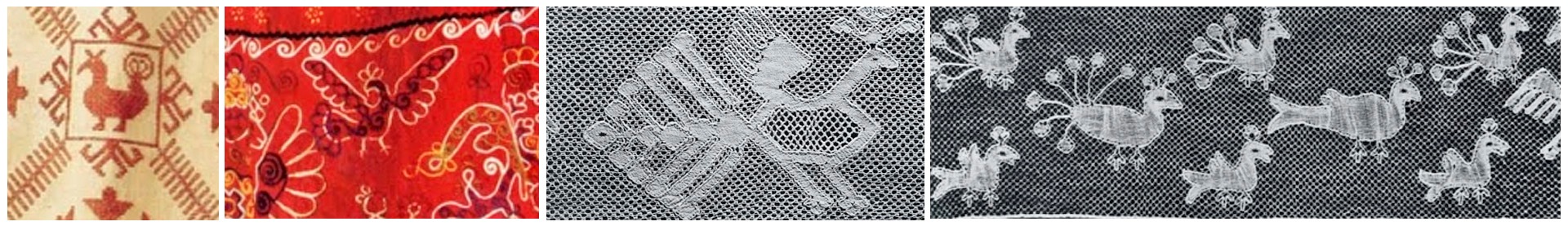

Птичий орнамент в 18-19 веках активно используется во всех видах вышивки: церковной, светской, крестьянской.

В нитяном кружеве, золотном шитье, цветной перевити и других техниках образы во многом схожи для всех восточноевропейских культур. Они символически тесно связаны с дохристианскими славянскими верованиями, а корнями уходят к финно-уграм.

Наиболее распространенные трактовки образа птицы в вышивке:

• орнитоморфный облик души человека (отсюда широкое распространение птичьих узоров в свадебной и ритуальной похоронной вышивке);

• птица как символ солнца и плодородия (в мотивах у птиц всегда пышное оперение как отражение «лучистости»);

• птица как образ женщины, матери, родительницы и продолжательницы рода (узоры из птиц украшали женские платья, кокошники, венцы, подзоры, полотенца).

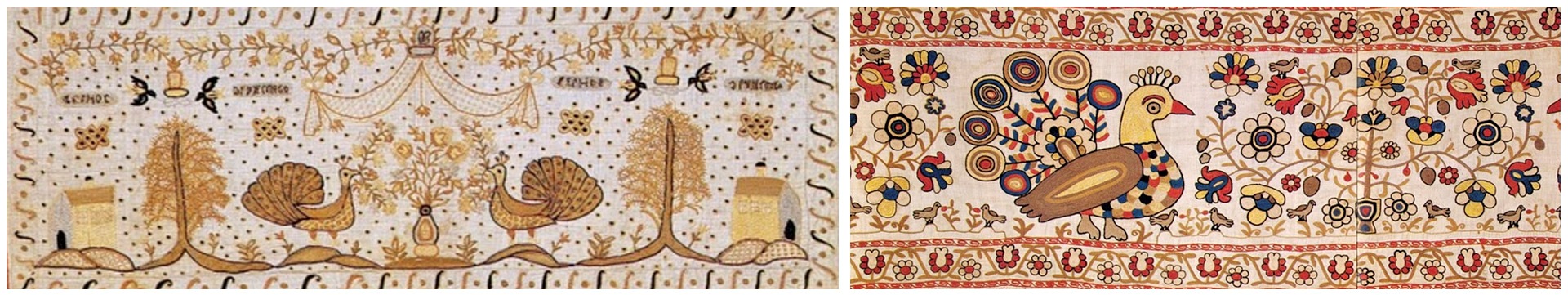

Уникальным птичьим мотивом в восточнославянской вышивке является птица-пава – византийский павлин, который стал символом и женщины, и солнца, а матери-земли, и души. При очевидной женской символике, что отражено даже лингвистически (птица-пава женского рода) восточноевропейская пава сохранила все атрибуты павлина-самца. В вышивке ее изображали с короной и пышным хвостом, в природе встречающимися лишь у мужских особей.

В северных регионах России любили «лебядок». Культ лебедя в этих регионах очень древний и предположительно зародился еще в неолите. Лебедей в вышивке изображали стаей или парами, в том числе использовали в вышивке и росписи сильно упрощенные образы лебедей в форме латинской буквы S, из которых создавались местные орнаменты.

С течением времени орнитоморфные орнаменты были вытеснены растительными, и «лебядки» превратились в красиво изогнутые веточки с листьями.

Кроме павлинов и лебедей, в вышивке часто изображали кур и петухов. «Курушки» были атрибутом крестьянской вышивки и повторяли образность птиц-пав. Голуби, «орлики» и «курушки» не получили широкого распространения в восточноевропейской вышивке и остались в рамках местных мотивов.

Это же касается геральдического орла, «рейтара на петухе» и сказочных птиц с девичьими ликами – Сирина и Алконоста. Они стали яркой, но мимолетной чертой городской вышивки в 18 веке.

Сирин и Алконост появились под влиянием лубочных картинок 17 века и средневековой литературы. Геральдический двуглавый орел усилиями светских городских вышивальщиц ловко вставал на место двуглавых птиц-пав из народных вышивальных сюжетов.

Сюжеты с птицами в вышивке

Вышивка с птицами почти всегда сюжетная. Самые распространенные сюжеты:

• Дева-Солнце верхом на павлине;

• пара птиц-пав по бокам или сверху Дерева жизни;

• птица-пава или «курушка» (курица) с птенцами вокруг нее или внутри нее;

• ладьеобразные сюжеты с парноголовыми птицами (2 птицы со сросшимися телами) и наездницей.

И птицы-павы, и лебеди, и «курушки» нередко трансформировались в вышивке в мифических существ, например, в ладьеобразных сюжетах (ладья-Солнце) птицы могли не только срастаться туловищами, но и приобретать конские головы. Также у них появлялась наездница. В поздних вариантах ладьеобразных сюжетов птицы были полностью вытеснены конями.

Центральный сюжет восточноевропейской вышивки 18-19 веков – двуглавый конь-птица-ладья с всадницей. Он является общим для многих культур, а также одним из пока еще не до конца расшифрованных. Ему посвящены десятки научных исследований, одно из которых предполагает, что за образом всадницы скрывается представитель мужского пола в женской одежде: именно в таком виде мужчина выполнял жреческие функции в архаичных религиозных традициях.